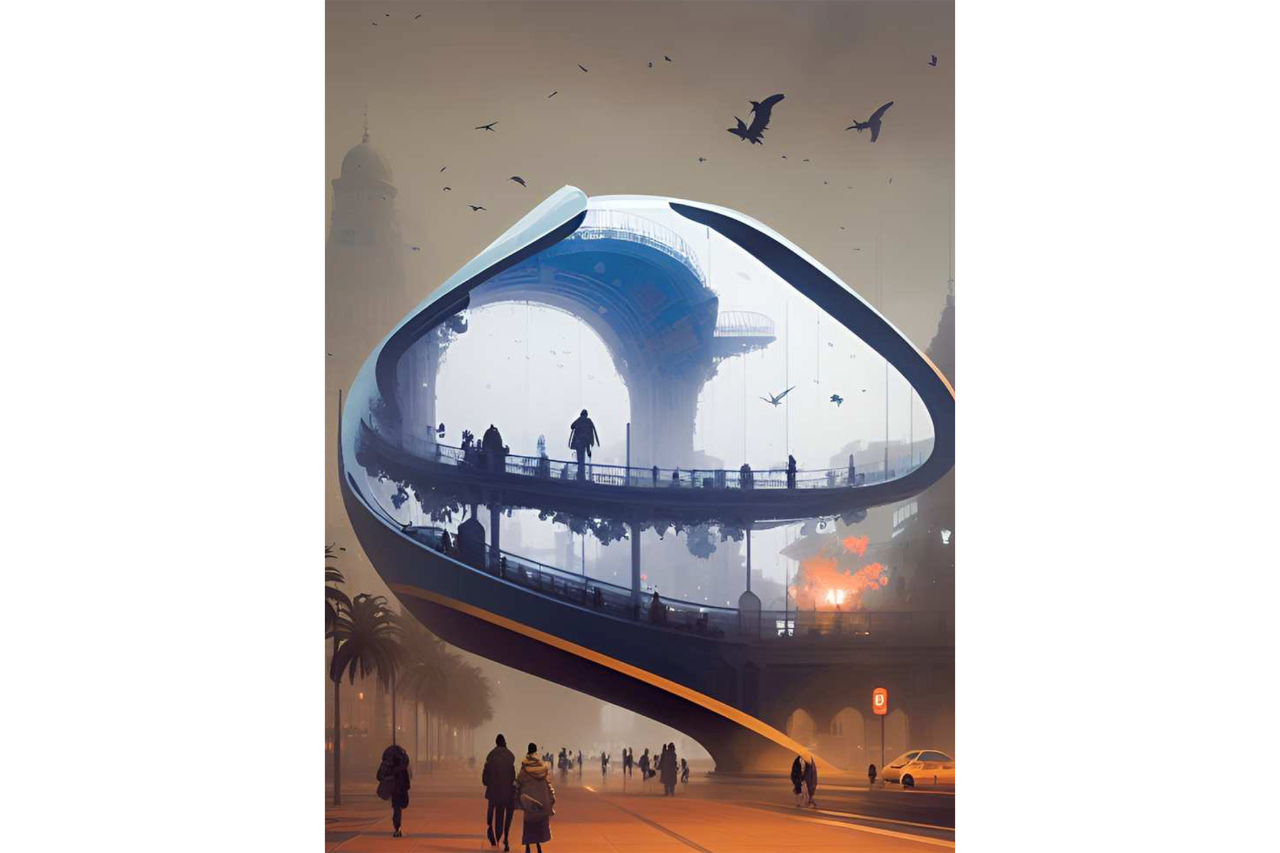

Mottolino Headquarters_Digital Cave_By Progetto CMR

Come sta cambiando la casa? Che cosa s’intende per iconicità? Quand’è che un oggetto può definirsi iconico? E ancora, per quanto tempo potremo continuare a utilizzare in maniera massiva i materiali? In un futuro auspicabilmente prossimo, sarà possibile coltivare le materie al punto di ipotizzare un orto 8.0?

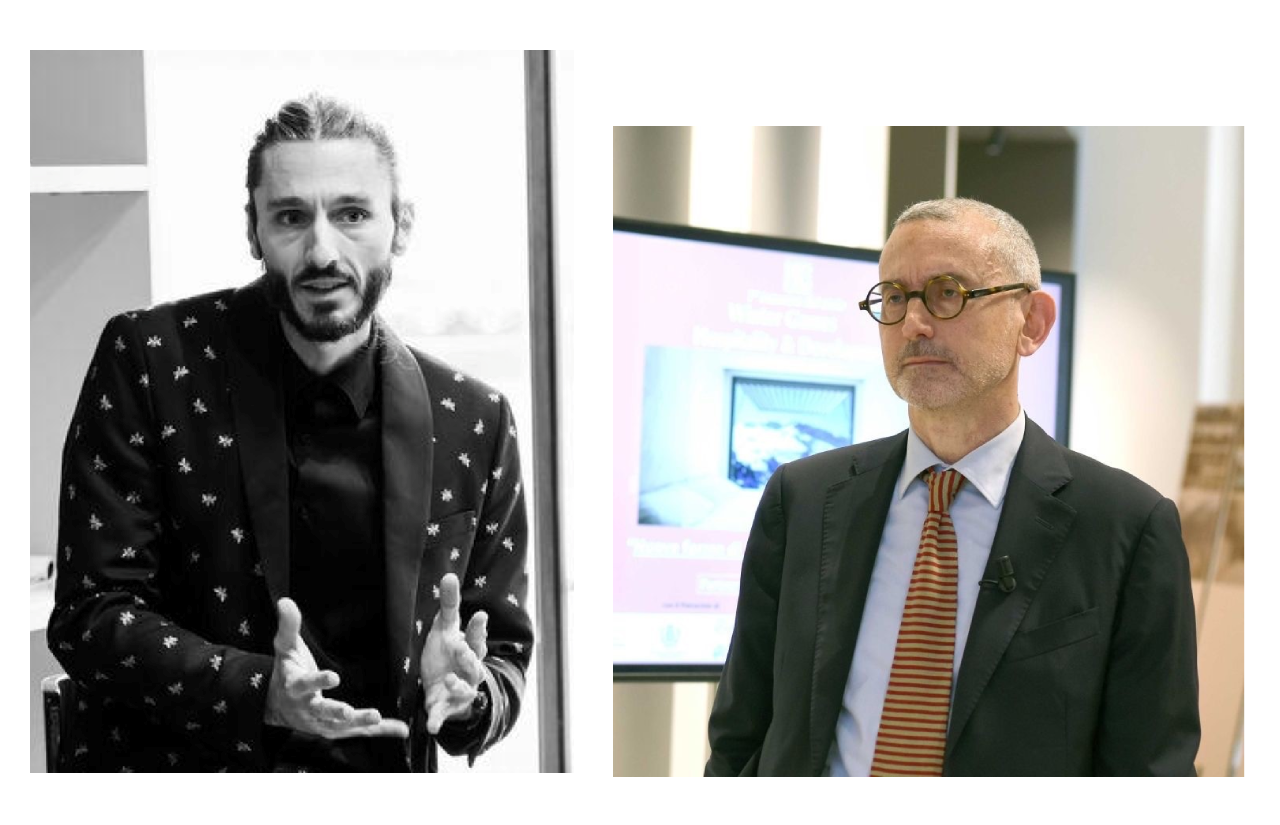

Milano Home ha condotto un viaggio nel mondo dell’interior design, disciplina di per sé evolutiva, per coglierne le sfaccettature più varie, analizzare le tendenze verso le quali si sta incanalando, indagare il rapporto sempre più stretto tra sostenibilità ambientale ed economica. Lo ha fatto colloquiando con due figure di spicco del Politecnico di Milano: il professore Francesco Scullica, architetto, PhD in arredamento e architettura degli interni, Professore ordinario di Disegno Industriale presso il Dipartimento di Design del Politecnico, Direttore Scientifico del Master in Interior Design e referente di POLI.design per programmi di formazione sull’Interior Design in ambito nazionale e internazionale e Fabio Daglio, architetto, Interior and Exhibit Designer, Londonart Show-room Manager, consulente POLI.design su Retail Design, Exhibit Design e nell'ambito di nuovi materiali e finiture per l'Interior Design.

Il Politecnico di Milano è tra i centri di tecnologia più rinomati a livello internazionale, tra le prime 100 università al mondo per reputazione accademica e aziendale, per la prima volta nel top 8% delle università di eccellenza globali e al 7° posto in Design e Architettura (QS University Ranking, 2024).

Non possiamo più produrre e utilizzare i soliti materiali

Il tema della riproposizione degli oggetti in chiave contemporanea e quello del “second hand” sono stati due degli aspetti posti in risalto dai docenti.

“Nell’architettura ci sono dei protocolli da rispettare, nel design ce ne sono degli altri. La terra di mezzo, l’interior, è più complesso, perché l’artigianalità recita un ruolo primario e rispettare i parametri della sostenibilità nella sua interezza, ovvero utilizzare solo materiali certificati, non è cosa semplice” afferma Scullica.

“In un edificio sostenibile adibito a struttura alberghiera romagnola stiamo cercando di realizzare alcune camere riducendo l’impatto dei processi di lavorazione. Una delle strategie più efficaci è quella del second hand, ovvero utilizzare oggetti già esistenti che magari provengono da collezioni o che sono stati già utilizzati per delle esposizioni e successivamente messi in disparte”.

“Non si va a stimolare la produzione di oggetti appositamente creati per uno spazio ben definito ma si cerca di adattare gli oggetti esistenti in quel contesto. Altra strada perseguibile è quella di adoperare materiali che non si consumano facilmente, che sono più resistenti e più versatili. In questo caso la sostenibilità si identifica nella durata e nella funzione e non nella matericità” aggiunge Daglio.

“In futuro non avremo a disposizione materiali per produrre con continuità. Venti anni fa a Milano il vintage era di nicchia, alternativo, adesso è di moda. Dall’abbigliamento all’arredo casa sposare questa logica significa poter accedere a oggetti di qualità pagandoli molto meno, sempre che non si tratti di capolavori od oggetti di culto e di modernariato che esulano da questo scenario” prosegue Scullica.

Dismettere oggetti vecchi significa anche dare nuova linfa agli artigiani. Non sempre è necessario cambiare tutto, non sono pochi gli oggetti e i prodotti che possono essere riparati e restaurati. Si sviluppa così una sorta di artigiano 4.0, che realizza nuove finiture e trasforma l’oggetto”.

Orto dei materiali: è solo un’utopia?

Potremo coltivare i materiali? Può sembrare un azzardo ma cosi non è.

“Cosa c’è di più sostenibile di qualcosa che viene coltivato e che può riprodursi? Disporre di elementi biodegradabili e replicabili sarebbe la soluzione ideale. Risorse come i materiali e il petrolio sono destinate a esaurirsi. Produrre materiali, avere un orto 8.0 porterebbe a nuovi scenari, ci consentirebbe di avere tanti elementi a disposizione abbattendo la fase del riciclo e, non da ultimo, utilizzare materie sempre nuove” evidenzia Scullica

“Il progettista recita un ruolo di primo piano – spiega Daglio – perché, insieme al brand, può indirizzare la clientela verso questo segmento. Non si tratta solo di una visione alternativa ma di una visione che, di qui a breve, saremo costretti a condividere”.

Che cosa è emerso a Milano Home?

“Ho visto molti prodotti ben fatti, certificati, realizzati con processi sostenibili – dice Scullica. In particolare, ho notato una maggiore presenza di oggetti e brand di qualità che hanno recuperato alcuni valori del passato alla luce della contemporaneità. Non il nuovo per il nuovo ma una dimensione che unisce innovazione e pregio”.

Una prospettiva colta anche da Daglio. “Noto la rinascita di un artigianato, di quel saper fare italiano riscoperto in una versione contemporanea grazie anche a una commistione di idee e valori tra creativi e studi di design.

Con l’ausilio di nuove tecnologie, le idee elaborate da progettisti illuminati e il contributo di istituti e università emerge la volontà di conservare le radici che affondano nella tradizione italiana proiettate verso il futuro, al fine di definire nuove realtà e nuove ambientazioni”.

“Nel design italiano l’artigianato ha sempre avuto un ruolo importante – continua Scullica. Rispetto a paesi a forte vocazione industriale come Germania, Francia e Inghilterra l’Italia, che fino agli anni ’60 era un paese ‘contadino’, non ha disperso questo patrimonio, salvaguardando una serie di tecniche artigianali scomparse in quei paesi già nell’800.

Quando anche da noi c’è stata la grande industrializzazione a cavallo degli anni ’50-70, quell’antico sistema di valori rappresentato da abili artigiani – ad esempio impagliatori, falegnami, intagliatori, fabbri, sarti – non è andato smarrito. Il design italiano ha nelle lavorazioni artigianali la sua punta d’eccellenza. Con il passar del tempo, la manualità ha potuto contare su tecnologie avanzate dando origine a una mescolanza di idee e progettualità che è sfociata nella realizzazione di oggetti unici”.

Quella dell’artigianato è una ricchezza che va salvaguardata. Non c’è il rischio che i giovani trovino più seducente e attrattivo abbracciare in toto la tecnologia?

“Direi di no – risponde Daglio. Rispetto a una decina di anni fa è mutata la prospettiva. Se prima lo sguardo era proiettato unicamente verso il futuro, oggi le nuove tecnologie permettono di unire la contemporaneità con le tecniche del passato. Vediamo così che delle trame, delle texture create con l’intelligenza artificiale si perfezionano e completano grazie ad una sapiente manualità che prende spunto dalla tradizione.

La feconda collaborazione tra ceramisti e giovani progettisti, ad esempio, ha portato alla creazione di manufatti che rispecchiano l’artigianato contemporaneo. Il mezzo informatico ha così rinsaldato quel legame tra tecnologico e antico. Siamo nella fase dove l’artigianato può usufruire di questo strumento per accrescere la creatività e la progettualità, giovani progettisti si gettano a capofitto nell’IA vista come un collaboratore con cui avviare un rapporto sinergico. Il momento buio della possibile crisi dell’artigianato forse già c’è stato ed è alle nostre spalle. Adesso si propaga una luce, nuova e brillante”.

Una tesi avallata da Scullica che, al contempo, sottolinea come sia necessario avviare anche un “discorso di sensibilizzazione culturale. Ci sono associazioni di settore che promuovono questo recupero e questa salvaguardia di determinate tecniche perché non vada disperso un patrimonio fondamentale così come accade per il food. La normativa deve incentivare a non perdere questi elementi identitari che sono importanti per il design”.

“Occorre cavalcare l’onda, quel che conta è avere il polso della situazione senza lasciare il sopravvento all’artificiale”.

Gli oggetti devono stimolare delle relazioni d’affetto

La tecnologia ha portato all’accorpamento e alla miniaturizzazione, perciò ci sono meno oggetti nelle case. Quelli scelti, devono essere significativi, possedere un valore intrinseco.

“I grandi designer sono quelli che riescono a intuire un comportamento inaspettato, un’aspirazione che ancora non c’è ma avvertono un desiderio che potrebbe nascere” sottolinea Scullica.

“Achille Castiglioni, grande architetto che ha dato vita ad un’attività di ricerca sulle forme, le tecniche e i materiali nuovi tendente alla realizzazione di un processo di progettazione integrale, sosteneva che gli oggetti dovrebbero stimolare delle relazioni d’affetto. In una società in cui i rapporti tra le persone purtroppo sono difficili, demandiamo agli oggetti una funzione emozionale. Ecco che emerge il desiderio di averli sempre con sé. Per certi versi è una esasperazione di un approccio iper materialista alla dimensione quotidiana, perché sostituire le relazioni affettive con degli oggetti è un estremo”.

Il docente evidenzia anche un mutamento relativo alla produzione.

“In passato gli oggetti di qualità nascevano per una media borghesia colta ma non erano obbligatoriamente oggetti di lusso. Oggi, esigenze di mercato e la globalizzazione identificano i brand italiani come creatori di eccellenza e di qualità e tutti i mercati dell’alto di gamma guardano all’italian style. Ciò nasconde un’insidia, perché alcune volte perdiamo di vista quelli che erano alcuni dei principi fondamentali del design italiano, che era molto democratico e accessibile. Negli anni 50-60 mirava in gran parte a risolvere i problemi della società di massa, in quest’ottica sono nate la Lambretta e la Vespa e molti oggetti per la casa. Oggi l’oggettistica è bella, interessante ma in gran parte di un livello medio-alto se non di lusso, anche se ci sono designer, spesso giovani, che portano avanti un’idea di design più egualitario”.

La sostenibilità non è solo ambientale, è anche economica

La casa cambia in relazione ai nuovi comportamenti, al modo di vivere delle persone sia da sole, sia quando si relazionano con gli altri ma nelle “grandi città è il dato economico a incidere sul grado di organizzazione dell’abitazione. Superfici che si contraggono, valori immobiliari elevati incidono sugli acquisti. Dalla pandemia in poi la casa è anche un luogo di lavoro, faccio ginnastica, evito di andare al cinema e sfrutto l’intrattenimento in casa, lo show coocking si è incrementato, la condivisione delle esperienze è massima. La casa è così tornata ad assolvere un ruolo centrale e gli oggetti rappresentano una componente essenziale per la nostra serenità”.

Dalle alghe ai funghi, i materiali innovativi sono sempre più utilizzati nella produzione di oggetti

Funghi, alghe, gusci della frutta secca, scarti del caffè, molluschi. Organismi viventi e residui di cibi vengono sempre più utilizzati non solo come rivestimenti ma impiegati anche per produrre oggetti. Non possiamo più generare e utilizzare materiali all’infinito, occorre trovare nuove soluzioni per non farsi trovare impreparati.

È l’architetto Daglio a fornire lo stato dell’arte. “Tra i più interessanti c’è il comparto che ha origine dai funghi, che hanno una riproduzione molto rapida. Sviluppi vantaggiosi arrivano anche dall’utilizzo di alghe, scarti del caffè e molluschi. Si è partiti alcuni anni fa creando delle pellicole, poi degli oggetti per il campo dei rivestimenti. I funghi hanno dato origine a prodotti per i rivestimenti acustici (fonoassorbenti) e nell’arco di pochi anni si è arrivati a utilizzare questi materiali non solo più come rivestimenti ma anche per la produzione di oggetti.

“L’evoluzione è stata veloce – continua Daglio – e in questo il design ha recitato un ruolo propulsivo. Oggetti sostenibili, belli e competitivi anche dal punto di vista economico hanno riscosso i consensi del pubblico. La propositività di designer illuminati ha spinto la produzione e la fiducia accordata loro dai brand che hanno immesso sul mercato questa gamma di prodotti ha aperto una nuova frontiera. È una sinergia fondamentale, se il designer spinge una determinata tipologia di articoli i clienti sono più propensi ad accogliere con favore questa gamma di oggetti”.

“Le ricerche dicono che in futuro utilizzeremo come acqua potabile le acque nere – prosegue Scullica – grazie all’impiego di sofisticati depuratori. Non è fantascienza, il problema è acquisire la mentalità. Utilizzeremo acqua di scarto pulita e igienizzata ma non è un concetto facile da far proprio”.

“Del resto, in Cina c’è un brand cinese che produce birra dalle acque reflue”, chiosa Daglio.